情报速递

READ MORE-

2025-05-20

欧洲研究发现养分增加会抑制新近沉积泥炭的碳积累

5月8日,《自然·通讯》(Nature Communications)发表题为《新近沉积的泥炭中碳积累因养分供应增加而减少》(Carbon Accumulation in Recently Deposited Peat is Reduced by Increased Nutrient Supply)的文章,通过揭示新近沉积的泥炭中养分输入与碳积累之间的联系,指出养分供应的增加会显著降低泥炭的碳储存能力。 高纬度的泥炭沼泽储存了全球相当一部分的土壤碳,在全球碳循环中扮演着举足轻重的角色。长期以来,人们普遍认为湿润的环境会促进泥炭地的碳积累,这一认识主要基于对温带雨养泥炭沼泽的研究。而高纬度泥炭沼泽大多数是矿质营养泥炭沼泽,汇水区成矿水对泥炭沼泽碳积累的影响缺乏研究。来自瑞典农业科学大学(Swedish University of Agricultural Sciences)、西班牙巴塞罗那大学(Universitat de Barcelona)、瑞士伯尔尼大学(University of Bern)等机构的科研人员,从不同微地形特征的泥炭地采集样本,通过放射性同位素210Pb测年技术获取泥炭准确的年代信息,借助主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘法判别分析(OPLS)等统计方法,探究近5000年来泥炭、碳和氮的积累速率如何变化,以及泥炭、碳、氮积累速率及其对时空驱动因素的响应在泥炭地表微地形特征上的差异。 研究表明:①成矿水是影响北方泥炭沼泽近百年来碳积累的主要因素。这种影响在过去一千年形成的泥炭中最为明显。②增加养分输入可以加速微生物矿化过程,从而提高新生泥炭层中有机物的分解速率。腐烂的增强会导致碳积累的净减少,侵蚀了泥炭地作为碳汇的能力。③与稳定的较深泥炭层相比,新近沉积的泥炭中营养富集效应更为明显,表明泥炭碳储量在活跃的上层更为脆弱。研究结论重塑了对高纬度地区碳循环的理解,强调了降水-蒸散作用的变化如何影响北极周围广泛存在的泥炭沼泽的碳固存。同时,研究结论挑战了“泥炭地作为无条件有效碳汇”的长期假设,并将对全球环境政策和土地管理产生深远影响。

-

2025-05-20

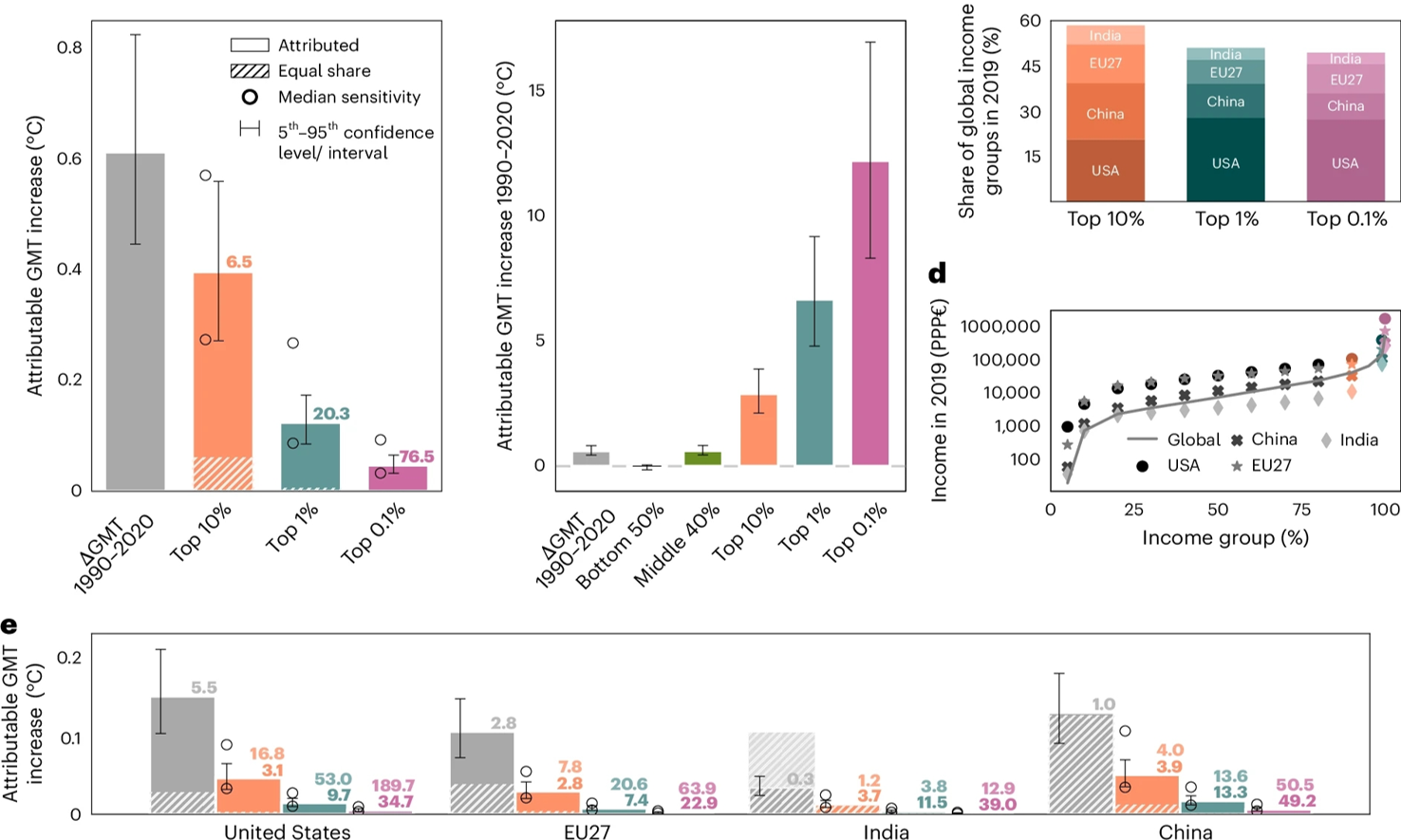

国际研究提出高收入群体对全球极端气候的贡献不成比例

5月7日,《自然·气候变化》(Nature Climate Change)发表题为《高收入群体对全球极端气候的贡献不成比例》(High-income Groups Disproportionately Contribute to Climate Extremes Worldwide)的文章,探讨了全球温室气体排放不平等如何影响气候变化不公平,指出全球最富有的10%人群对全球变暖与极端气候事件负有2/3的责任。 气候不公平现象依然严峻,无论在国家之间还是国家内部,那些对气候变化责任较小的人群往往承受着最为严重的后果。来自奥地利国际应用系统分析研究所(International Institute for Applied Systems Analysis)、瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)和德国柏林汉堡大学(Humboldt-Universität zu Berlin)等机构的研究人员,通过构建模型框架,将温室气体排放不平等与区域极端气候联系起来,探讨了高收入群体在全球气候极端事件中的不平等贡献。 研究结果发现:①1990—2020年,因消费和投资导致的温室气体排放不平等加剧了气候变化。②2/3的全球变暖归因于最富有的10%人群,这些人对全球变暖的贡献是全球平均贡献的6.5倍。1/5的全球变暖归因于最富有的1%人群,这些人的贡献是全球平均贡献的20倍。③就极端事件而言,最富有的10%人群对全球百年一遇的月极端高温事件增加的贡献是平均水平的7倍,对亚马孙干旱的贡献是平均水平的6倍。最富有的1%人群对全球百年一遇的月极端高温事件增加的贡献是全球平均水平的26倍,对亚马孙干旱的贡献是平均水平17倍。④美国和中国最富有的10%人群产生的温室气体排放量,使得脆弱地区的极端高温增加了2~3倍。研究结果强调,量化财富差距与气候影响之间的联系,有助于深入讨论气候公平和正义问题。

-

2025-05-20

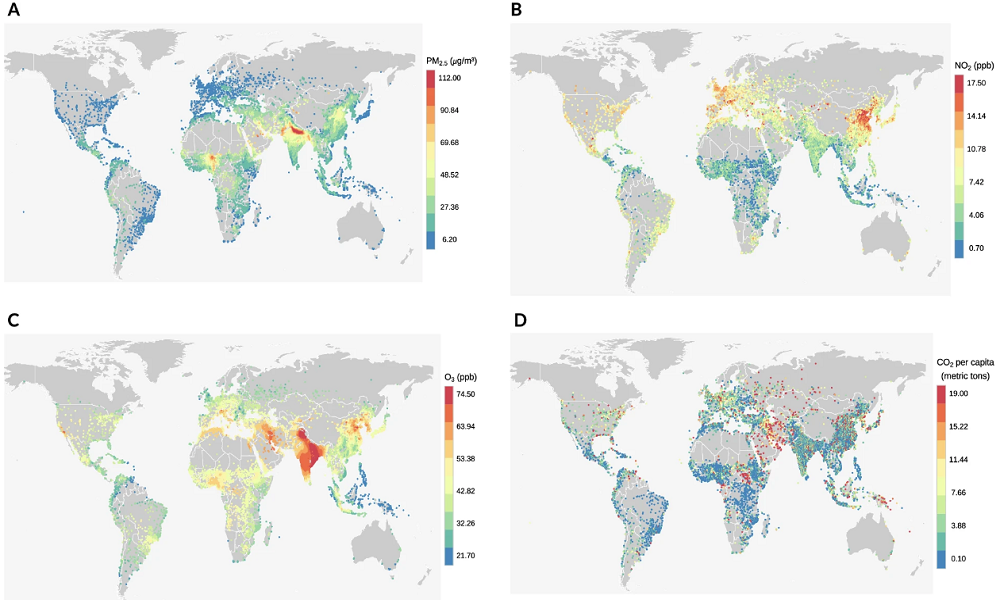

美研究追踪全球城市空气污染和二氧化碳排放

5月7日,《通讯·地球与环境》(Communications Earth & Environment)发表题为《利用大型地理空间数据集追踪全球13189个城市地区的空气污染和二氧化碳排放》(Tracking Air Pollution and CO2 Emissions in 13189 Urban Areas Worldwide Using Large Geospatial Datasets)的文章,衡量了全球13189个城市地区的空气污染水平和二氧化碳排放量,为全球城市环境质量提供了全面的分析。 空气污染和气候变化是全球最紧迫的问题之一,城市地区是空气污染物和温室气体排放的主要来源。来自美国乔治华盛顿大学(George Washington University)、圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)和北卡罗来纳大学(University of North Carolina)的研究人员,利用最近开发的全球数据集,计算了2005—2019年全球13189个城市地区的空气污染物(细颗粒物、二氧化氮、臭氧)浓度和人均化石燃料二氧化碳排放量,并分析了它们之间的相关性。 研究发现,2005—2019年,全球臭氧浓度显著增加(+6%),细颗粒物浓度(+0%)、二氧化氮浓度(-1%)和化石燃料二氧化碳排放量(+4%)的变化相对较小或没有变化。此外,尽管全球不同地区存在差异,但超过50%的城市地区显示细颗粒物、二氧化氮、臭氧和二氧化碳相互之间都存在正相关,表明它们可能具有相同的排放源,因而可以通过减缓措施协同减少。实施积极减缓政策的高收入国家的所有污染物浓度和二氧化碳排放都有所减少,而经济快速增长的地区总体上有所增加。研究显示了不同地区城市环境举措的影响,并为同时减少空气污染和二氧化碳排放提供了见解。

-

2025-05-20

英国气候变化委员会评估英国气候适应行动最新进展

4月30日,英国气候变化委员会(CCC)发布《适应气候变化进展:向议会提交的2025年度报告》(Progress in Adapting to Climate Change: 2025 Report to Parliament),评估了英国第3个国家适应计划(Third National Adaptation Programme, NAP3)及其实施进展。报告指出,英国为应对气候变化所做的准备工作不足,需要进行调整,确保英国能够应对当前的极端天气以及未来迅速增加的气候风险。 1 英国气候变化 未来几十年,人为引起的气候变化促使英国的天气与气候继续以前所未有的速度发生改变,夏季更加炎热干燥、冬季更加温暖潮湿。这些变化将给整个社会带来风险,包括: (1)极端天气对自然环境与粮食生产的威胁日益增加。气候变化对英国生物多样性和土地碳汇能力构成重大威胁。极端天气(如高温、干旱和洪水)将使农业规划更加困难。英国超过一半的优质农业用地面临洪水风险,预计到2050年,这一数字将进一步增加。 (2)极端天气将更频繁地破坏关键基础设施功能。超过1/3的铁路和公路面临洪水风险,预计到2050年将增至一半左右。极端高温会使轨道弯曲和电线下垂,从而破坏基础设施系统,故障发生后的级联效应会进一步放大影响。不断上升的干旱风险也将使夏季供水压力增加。 (3)越来越多的住房面临洪水或过热的风险。英国有630万处住房面临河流、海洋和地表水泛滥的风险,预计到2050年,这一数字将上升到800万左右。英国沿海海平面的稳步上升将增加沿海洪水的风险,同时加剧海岸侵蚀,到2050年,可能会有0.5~4.5万处住房面临海岸侵蚀的风险。城镇和城市将变得越来越热,在夏季热浪中,大部分现有建筑面临着遭受不舒服和潜在危险温度的风险。 (4)未来的高温将危及脆弱人群的健康和生命。每年与高温相关的死亡人数已经达到数千人,到2050年,每年的死亡人数可能会增加几倍,超过1万人。热浪侵袭时,现有的许多医院难以有效运作,造成手术室无法使用和员工生产力下降等影响。 (5)气候变化将给经济繁荣带来挑战。据估计,到2050年,不受控制的气候变化可能会对英国经济产出造成影响,约占国内生产总值(GDP)的7%,阻碍英国经济可持续地长期增长。 2 NAP3实施进展 (1)交付和实施进展。NAP3尚未实现从适应规划转向有效行动的交付与实施的必要转变。①适应成果方面,总体进展仍然不足;②实施方面,NAP3的推动作用不明显;③监测与评价的不足依然是追踪适应进展的障碍。 (2)政策和行动进展。NAP3没有为应对当前和未来的极端气候做好准备,政府适应计划进展缓慢。①大部分地区缺乏适应规划;②政策和计划的变化步伐仍然缓慢;③2023年评估以来,部分项目的更新目标无法与既定目标保持一致。 (3)改进国家适应计划。报告建议采取4个关键行动,改进国家适应计划。①改进目标和指标:在2025年为关键领域制定一套明确的总体适应目标,并指导各个部门制定一套与国家适应目标相一致的量化指标;②改善政府部门之间的协调:适应工作仍交由环境、食品和农村事务部(Defra)协调,但弹性事务主要由内阁办公厅(Cabinet Office)协调;③将适应行动整合到所有相关战略中:确保气候适应行动得到政府各个部门的工作人员和研究资源的充足支持;④在所有部门实施监测、评估与学习:政府应该协调相关的交付和统计机构,收集跟踪气候适应行动的关键指标数据。 3 部门优先事项 (1)土地、自然、粮食。①将部门适应气候变化的方法整合到Defra即将出台的基础战略中;②通过环境土地管理计划明确预算,同时解决部署具体适应措施的非财政障碍。 (2)基础设施。①在10年基础设施战略中阐明如何将气候适应纳入跨部门基础设施建设的主流中;②确保关键的监管资金协议为适应部署提供激励;③确保下一个水务监管协定能够资助和鼓励更具雄心的适应行动;④国家能源系统运营商(NESO)《战略空间能源计划》(Strategic Spatial Energy Plan)中考虑对一系列气候情景和灾害的适应能力。 (3)建筑环境与社区。①在下一轮洪水和海岸侵蚀风险管理投资计划中加入洪水风险净值变化的长期目标;②制定长期的跨部门计划,用于管理未来的高温风险,同时推动联合行动。 (4)健康与福祉。①在现行《恶劣天气与健康计划》(Adverse Weather and Health Plan)的基础上,制定一项改进的气候与公共卫生适应计划;②完善《绿色计划指南》(Green Plan Guidance)和《国家医疗服务体系气候适应框架》(NHS Climate Adaptation Framework)。 (5)经济。①确保企业能够获得适应信息,帮助管理企业遭受的气候风险;②确保《可持续披露要求》(Sustainable Disclosure Requirements)中概述的承诺,整合并简化与适应相关的信息披露;③兑现《2023年绿色金融战略》(2023 Green Finance Strategy)承诺,制定适应融资行动计划。 (6)国际合作。制定和实施跨政府战略,用于应对气候驱动的移民风险、冲突和国际级联风险。

-

2025-05-20

经济合作与发展组织称造船业是海事行业脱碳转型的关键

4月28日,经济合作与发展组织(OECD)发布题为《造船业在海事脱碳中的作用:技术发展与政策措施的影响》(The Role of Shipbuilding in Maritime Decarbonisation: Impacts of Technology Developments and Policy Measures)的报告,分析了新船设计、替代燃料技术突破及创新解决方案对海事行业低碳转型的影响,并探讨了驱动这一转型的关键因素。报告的主要结论如下: (1)海运排放攀升,造船业助推海事领域脱碳转型。①海运作为全球贸易的核心,促进了全球约80%的货物贸易,但也贡献了近3%的温室气体排放。若不及时采取行动,预计到2050年,其排放份额或将显著增长。②造船业通过研发兼容替代燃料和节能船舶,已经成为推动海事领域脱碳转型的关键力量。 (2)国际海事组织确立2050航运净零目标,全球政策协同助力目标实现。①2023年,国际海事组织(International Maritime Organisation, IMO)在2023年温室气体减排战略中提出了到2050年前后实现净零排放的目标。这一全球性目标得到了各国及地区政策的强力支持,例如欧盟将海运纳入碳排放交易体系(Emissions Trading System, ETS),以及实施《欧洲海事燃料法》(Fuel EU Maritime Regulation)等重要举措。②这些举措正推动全球海事领域发生深刻变革,其显著特征在于低/零排放技术与数字化解决方案的蓬勃兴起与广泛应用。 (3)实现航运业净零排放目标面临多重挑战。①全球船队老化和海运业的异质性问题,使得“一刀切”的脱碳策略难以施行。②各船舶部门和区域的转型差异显著,基础设施有限,替代燃料成本高昂,以及转型融资困难等挑战,严重阻碍了海事领域脱碳进程。 (4)替代燃料船舶建造量激增,但低/零排放船舶实际应用仍显不足。全球新造船订单(按总吨位计算)中替代燃料船舶占比突破52%,但实际使用低/零排放技术的船舶仅占7%。②全球新造船舶订单中,燃料选项的多样化趋势显著,约37%的船舶可使用液化天然气,9.7%可使用甲醇,0.55%可使用氨。 (5)中韩主导替代燃料船舶订单市场,中欧携手引领全球燃料转换趋势。①中国和韩国在全球替代燃料船舶订单中贡献突出,分别占47%和42%。②甲醇和氨作为燃料的船舶主要集中由韩国、中国和日本生产,而生物燃料船舶的生产国与制造商则更加多元化。③2020年以来,实施节能技术改造和燃料转换的船舶数量已激增超1倍,其中,欧洲与中国正逐渐成为全球替代燃料转换的领军者。④中国船厂专注于螺旋桨及船体的节能技术改造,其中,替代燃料转换侧重于客船,节能技术改造主要应用于散装货船和集装箱船。 (6)造船业替代燃料能力稳步提升,低/零排放船舶快速发展。①2015—2025年,造船厂的替代燃料船舶生产能力持续增强。2024年,共有82家造船厂成功建造了替代燃料船舶。②液化天然气船舶当前占据领先地位,而甲醇燃料船舶也呈现增长态势。③造船公司通过实施技术示范项目,积极推动低/零排放船舶的发展,同时强调数字化技术及“公正转型”战略,推动了海事脱碳转型进程。 (7)低碳技术专利活动的年增长率逐渐放缓。①尽管海事行业面临的脱碳压力日益加剧,但2010—2015年平均每年低碳技术专利在海事技术专利总量中的占比已达到峰值,且专利年申请总量亦呈下降趋势。②欧盟和日本在该领域的专利申请量长期领先,但2020—2025年中国已超越其他主要创新国家,成为低碳技术专利活动最活跃的国家。 (8)各国政策主要聚焦航运业,对造船业关注不足。①尽管超过80%的受评估司法管辖区正在实施海事脱碳战略,但多数侧重于航运领域,对造船业的关注相对有限。②25个国家中,有5个尚未制定专门的海事领域脱碳战略,这可能导致政策组合与措施执行缺乏连贯性。 (9)脱碳政策聚焦支持性计划,约束性机制亟待加强。①多数国家的政策手段集中于战略规划、路线图及各类政府支持计划,以推动脱碳进程。②最常见的政策目标领域是技术研发以及替代燃料的应用与供应,而燃料标准或碳定价机制等约束性措施则较为有限。 (10)绿色金融工具应用受限,加强政府引导可助力绿色金融实践。①目前,绿色金融工具的应用主要局限于大型造船企业,反映出行业整体在脱碳实践层面存在明显短板。②虽然部分司法管辖区已实施绿色金融分类标准,但专门针对融资渠道与投资支持的措施仍然稀缺。③政府若能加强引导,将有助于增强低碳燃料的商业可行性,并降低投资风险。

领域动态 READ MORE

- 2027-12-01 2027 IPCC Methodology Report on Carbon Dioxide Removal Technologies, Carbon Capture, Utilization, and Storage for National Greenhouse Gas Inventories (Additional guidance)

- 2027-03-01 Special Report on Climate Change and Cities

- 2026-08-26 Medical Abortion: Action Needed to Ensure Compliance with Medicaid Drug Rebate Program

- 2026-04-03 Primary science teacher CPD sessions

- 2026-03-24 Ottmar Edenhofer reappointed to the EU Climate Advisory Board

- 2026-02-25 After-school kids’ clubs

- 2026-02-12 FEMA Updates Flood Maps in Cochise County

- 2026-02-12 The hidden impact of polluted snow

- 2026-02-12 'Hiding in plain sight': Scientists reflect on years studying life in Antarctic desert

- 2026-02-12 Port of Mackay builds container capability to cut costs

论文速递

-

地球科学

-

气候变化

-

资源环境

READ MORE

- 2026-02-12 Sea-to-air transfer of dissolved organic carbon via sea spray aerosol during phytoplankton bloom

- 2026-02-11 Unveiling the dominant control of the systematic cooling bias in CMIP6 models: quantification and corrective strategies

- 2026-02-10 Volume-to-extinction ratio: an important property of dust

- 2026-02-10 Cross-Seasonal Impact of SST Anomalies over the Tropical Central Pacific Ocean on the Antarctic Stratosphere

- 2026-02-10 Separating the Twomey effect and the semi-direct effect in absorbing aerosol environments through the cloud-aerosol mixing ratio

- 2026-02-10 Elucidation of the myrcene ozonolysis mechanism from a Criegee Chemistry perspective

- 2026-02-10 European summer precipitation

- 2026-02-10 Stratopause trends observed by satellite limb instruments

- 2026-02-10 Factors controlling the concentration of water-soluble pyrogenic carbon in aerosols in Hokkaido, Japan

- 2026-02-09 Saharan and Arabian dust optical properties registered by sun photometry during A-LIFE field experiment in Cyprus

- 2025-12-23 Perceived plasticity of climate-relevant behaviors and policy support among high- and lower-income individuals

- 2025-12-23 Comprehensive Assessment of Flood Risk and Community Impact of Concentrated Animal Feeding Operations in Iowa

- 2025-12-23 Key drivers and predictability of the unprecedented 2024 United Arab Emirates flood

- 2025-12-22 Synthesis study of evapotranspiration evolution in the Mekong Delta induced by land use and land cover changes in the decades of 1990-2020

- 2025-12-22 Economic incentives and lifestyle drivers: how they shape consumers' engagement in repairing energy-using consumer goods and their environmental impacts in Japan

- 2025-12-22 Trees outside forests and their carbon dynamics over Maryland, U.S.A.

- 2025-12-22 China’s future dietary transition and environmental sustainability: Regional projections and impacts

- 2025-12-20 Doubling of flood-induced bridge asset failure loss in Mozambique under 2050 climate

- 2025-12-20 Governance, the pillar of sustainability practices, accounting and reporting: Insights from state-owned enterprises in an emerging economy

- 2025-12-19 Who do we trust on climate change, and why?

- 2026-02-10 Spin-exciton coupling modified by interfacial magnetic interactions in a van der Waals heterostructure

- 2026-02-10 Cryogenic transmission electron microscopy reveals assembly and nanostructure of PEDOT:PSS

- 2026-02-10 Aryl sulfur ligand-modulated silver catalysts with tailored binding affinity for selective nitrate-to-ammonia conversion

- 2026-02-10 Diffusion models enable high-fidelity prediction of fuel cell impedance spectrum from short time-domain profiles

- 2026-02-10 XL-MSDigger: a deep learning-based, versatile solution for cross-linking mass spectrometry

- 2026-02-09 Enhancing electrical conductivity by defects in metals

- 2026-02-09 Structural basis for activation and conformational plasticity of the GluA4 AMPA receptor

- 2026-02-09 High-throughput multi-organ proteomics workflow for drug efficacy and toxicity analysis

- 2026-02-09 Homogeneous integration of two-dimensional material-based optoelectronic neurons and ferroelectric synapses for neuromorphic vision

- 2026-02-09 Photoinduced polarity-mismatched transformations of isoquinolines into naphthalenes

会议活动

READ MORE- 2026-04-22 Ecosystem-based Adaptation for Coastal Resilience (II)

- 2026-03-04 Storage and Pre-processing: Infrastructure for Regional Products

- 2026-01-22 C3S User Engagement Workshop with the Finnish User Community

- 2026-01-22 C3S User Engagement Workshop with the Finnish User Community

- 2025-12-10 Designing Climate Resilient Landscapes in Europe

研究项目

READ MORE- US-NSF Immigration and integration in rural Arctic communities

- US-NSF Global Modeling of Plasma Plumes in the Equatorial Upper Atmosphere

- US-NSF Understanding High-Impact Rainfall Events over the West African Sahel: Resolving the Role of Environmental Conditions on Storm Processes

- US-NSF Collaborative Research: Forest-Atmosphere Volatile Organic Compound (VOC) Exchange for a Coniferous Ecosystem - Closing the Flux Budget

- US-NSF Collaborative Research: Forest-Atmosphere Volatile Organic Compound (VOC) Exchange for a Coniferous Ecosystem - Closing the Flux Budget